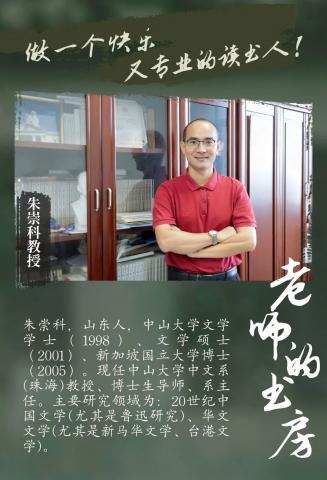

朱崇科:做一个快乐又专业的读书人

Body

编者按:“秋天晴日菊还香,独坐书斋思已长。”书房,不仅是放置书籍的有限空间,更是理想的燕居之室、读书人的精神角落。置身其中,思绪已然飘至无限的大千世界。思想在此碰撞,灵感在此生发,可贵的精神气质在此熠熠生辉。

今秋,中文系(珠海)推出“老师的书房”系列文章。本期推送,让我们一起造访中文系(珠海)系主任朱崇科教授的书房,品味书房主人的阅读趣味、审美价值和思想之光。

01 读书是兴趣也是选择

Q:经常看到您每周总结里的阅读清单,有计算过每天专注阅读的时长吗?

A:基本上除去公务时间,剩下的都用作阅读。我的时间很碎片化,很难找到固定的、板块的时间阅读,但只要有超过半个小时的空余,我就会用来读书,也有随时随地带本书在身边的习惯。比如往返广州珠海坐岐关车的两个小时,扣除颠簸的那一部分,还有一个多小时可以用来看书。

阅读是我的兴趣,也是我的选择;是我的专长,也是我的身份,我对自己的定位就是“读书人”。读书是一件很快乐的事情,不用逼迫,也无需矫饰。

Q:学者家中好像都“汗牛充栋”,您的藏书规模如何?

A:我有五千余本藏书,书房里从地面到天花板全是书架,但略杂乱,用开玩笑的话说就是“被书埋了”。在学系阅览室里我放置了许多鲁迅研究、马华文化相关的书,方便同学们课程阅读、论文写作时查阅,这些藏书可以为大家提供一些结论性的论述。我和书的现状就是“凡是有窝的地方全是书”,这既是我们做文科(研究)的一个麻烦,也是一种快乐。

02 阅读通往更大的世界

Q:您最初热爱上阅读是因为什么?

A:我们这一代人跟你们的不同在于,我们读书不是被动的、功利的。我中小学时,书籍十分匮乏,只有教材和假期作业本,我会珍惜、尊重你能读到的所有文字和书籍。

那时逛书店对我而言是推开另一个世界的窄门,虽然书只是一个物质性的载体,但读书带来的精神体验能让我内心充盈强大、成熟自信。读书后世界不一定会变好,但应对世界的能力一定会变好,阅读支撑我对抗贫穷、消解羞辱、笑迎坎坷。

对于我们农村小孩,“读书改变命运”仍然是最好的路径。很多事情可能不平等,但读书是平等的,也没有人或事能剥夺你从阅读中汲取的知识和智慧,这一点是我觉得最好的。

Q:阅读有给您带来过心态上、看待世界方式上的转变吗?

A:大的方面不展开讲了,我分享一些微观的、有趣的经历。小时候有一节语文课,老师说把一篇长课文背下来的同学可以先回家吃饭,我很快就倒背如流了,回家吃饭干完活后发现还有同学没放学。那时就发现我对中文很敏感、有些许天赋。

儿时在家乡大家都讲方言,但我读书读惯了就会讲普通话,比如把“娘”说成“母亲”,经常引得人哄堂大笑,觉得你读书读傻了。那时我又意识到,读书会把你在文字中观察、构建的世界和现实世界割裂,你用文字世界的称呼去定义现实世界,它会产生一个错落感。

我大概从初二初三左右开始近视,下地干农活时本来应该除草,结果我把豆子锄掉了,我爸就让我去一边歇着。我有点逆反,回了一句很没有规矩的话,我说我本来就不是干这个的。那时我又自省,有时候读书多了会产生一种身份的撕裂。

总而言之,读书还不仅仅是获取知识,它能改变眼界,改变你对世界的观感,会让你提升文字敏感度,达成对身份和自我认同的构建。读书越多,越能感受到一种精神的升华。

Q:相比于您对知识的敬畏和渴求,现在部分年轻人很“丧”,觉得人生没有什么意义,您怎么看?

A:我不会直接说人生有什么意义或者人生没有什么意义,这些口号太宏大了。我想说,我们每个人都应该不断求索,用奋斗突破天花板,去探索人生的多元和上限,去追求价值、创造意义。

比如我为什么要做研究,因为我希望在我物理的身体消亡后,我的想法、我的思考可能在50年、100年乃至更长的时间里留下一点痕迹。

对我而言,读书这件事本身就是价值,从大了讲是传承文化,“为往圣继绝学”;从小的层面讲是自我救赎,把自己从荒芜和无意义感中拯救出来。

同学们在迷失时也不妨去寻找自己的坐标,问一问我是谁?我能想理解什么?想继承什么?想发展什么?想创造什么?这就是价值所在。

03 从普通读者到专业读者

Q:有什么对您来说意义重大的书?

A:有一本对我触动非常大,想要珍藏但还没有买到的书叫《饥饿》,作者是马共战士。这本书我在新加坡国立大学图书馆读过很多遍,泪流满面。作者既是作家,又是一线的战士。他写了很多马共队员在丛林中因饥饿、中毒、生病而死亡的过程。我读时常想,这些人在最好的青春年华走进丛林,为了理想抛头颅洒热血,尽管惨烈,但他们一直是在为梦想奋斗,至死都充满希望。

Q:您在不同的人生阶段会有怎样不同的阅读习惯和感受?

A:本科生阶段可以不分专业,广泛涉猎,跨学科的阅读能帮助拓宽视野,到了硕博阶段,会更专业化和主题化。比如做鲁迅研究,你首先要广泛涉猎鲁迅相关的所有文献,然后再缩小范围,去聚焦某些时间段、某些政治历史背景、某些和鲁迅同时代的人物关系……这是一个由“博”到“约”的过程,阅读不能过于狭隘,也不能过泛而失去深度。

有时候为了开讲座、写论文,也会做一些目的性强的阅读。但人生最惬意状态还是想读哪页读哪页,想读哪本读哪本。读书是发现自我的历程,你要知道自己的优点和兴趣所在,保持阅读的习惯,然后再逐渐扩大阅读面。

Q:偏理论的书籍对同学来说较为晦涩难懂,应该怎样进入、读懂这类书?

A:第一遍读不懂是正常的,大家不要急于求成。老话说“书读百遍,其义自见”,按照我的经验,读超过三遍肯定会有所收获。此外,很多理论书是翻译过来的,如果能找到原文对照着读也能帮助理解。不贪多,不求快,更不能放弃。

Q:我们该怎样将书本上的知识、思想内化成自己的东西,达到厚积薄发?

A:要带着思考去阅读,找到与原著或与别的读者不同的视角。找到差异、强化差异,发现自己的特色、立场和独到之处,从普通读者变成专业读者是一个需要不断训练的过程。

近期推荐书目:《鲁迅全集》《史记》《西游记》《活着》